「サッカーはゴールキーパー以外は手を使ってはいけない」ということはあまりサッカーに詳しくなくてもご存知ですよね。

ボールを手で扱ってしまうと「ハンド」となって相手のボールとなってしまいますが、そのハンドにも実は色々なシチュエーションがあるのは知っていますか?

サッカーのハンドとは?どこまでが手になるの?

「ハンド」つまり手ですが、サッカーの場合は肩から指の先までを手として定義しています。

手のひらだけであればかなり意図的にやらなければハンドにはなりませんが、手の範囲が広いので注意して扱わないと1試合でハンドになることは結構な頻度で起きます。

後でまた説明しますが、手の扱いについては少し曖昧なところがあります。

腕に当たっても腕が体にくっついていた時には体の一部として扱われてハンドにならないケースもあります。

時々手を後ろに組んで守っている選手を見かけますが、これは体に手をくっつけているので大真面目にやっている行動なのです。

ゴールキーパーがハンドのファウルになる場合

サッカーで手を使うことが許されているのがゴールキーパーですが、いつだって手でボールを触っていいわけではありません。

キーパーが手を使ってはいけないのは主に次のような場合です。

キーパーがハンドになる場合

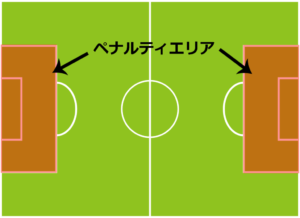

- ペナルティエリアの外で手でボールを触った

- 味方の足でのバックパスを手で受けた

- スローインされたボールを手で受けた

キーパーが手を使って良い範囲はペナルティエリアの中だけと決められています。

ペナルティエリアから外に出てしまった場合は他の選手と同じ扱いになりますのでもう手を使うことはできません。

また、ペナルティエリアの中でもボールの種類によっては手で触ってはいけません。

よくあるのが味方が一度キーパーに足で戻したパス(バックパス)ですが、これはキャッチできないルールになっています。

ただし守備をしている流れで足に当たってキーパーに戻るなど、狙ってパスをしていないと判断される場合は手で掴んでも大丈夫です。

明らかなパスの場合でもヘディングなど足以外の部分を使ってのパスならこれもセーフ!!

味方のスローインもキーパーは手で触れないので、あまり高いボールを出されるとゴールキーパーは処理に困ってしまいます。

-

-

ゴールキーパーが手を使ってもいいのはどこ?キーパーに関するルールも確認

サッカープレイヤーにはそれぞれポジションといわれる持ち場がありますが、ゴールの前に立ち相手チームのボールがゴールに入るのを防ぐのが「ゴールキーパー」です。 ゴールキーパーはご存知の通り、足で行うスポー ...

続きを見る

ハンドをするとどうなるの?

ハンドは反則の一種ですので、もしもハンドをしてしまった場合は相手を倒してしまった時と同じでその場所から相手のフリーキックになります。

ペナルティエリアの中でハンドをしてしまった場合は即PKとなって相手に大チャンスを与えることになるので特に相手のシュートをブロックする時などは要注意です。

ペナルティエリアの中でのハンドでも、ゴールキーパーがバックパスを手で扱ってしまった場合は少し扱いが違い、その場所から間接フリーキックになります。

間接フリーキックとは一度キックした人とは別の人が触れないとゴールしても認められないフリーキックです。

ボールを奪うチャンスはあるということになりますが、その代わりに例えゴールの1m手前でもそこからのフリーキックになるので大ピンチには変わりません。

-

-

フリーキックっていつするの?間接フリーキック、直接フリーキック、ペナルティキックの違いは?

サッカーの試合中に何か反則があった場合、反則を受けたチームが「フリーキック」を行いゲームを再開させます。 フリーキックをする場所は「ファウルを受けた場所」なので、ゴール近くだと得点に大きく絡むことにな ...

続きを見る

ハンドは退場にもなってしまうシビアなファウル

ハンドはありがちなファウルの1つではありますが、1回で退場になってしまう可能性もある重大なファウルです。

ハンドはシチュエーションやわざとやっているかが重要視されますので、特に重たいのが相手の決定的なチャンスをハンドで潰してしまった時です。

あの時は日本の選手が撃ったシュートがコロンビアの選手の手に当たって止められてしまいました。

判定はPKで、かつハンドをした選手はレッドカードで即退場となりました。

わざと手を出したようには見えないので事故的に当たっていますが、相手のビッグチャンスを止めたということで審判は退場という重たい処分を下しました。

同じことがゴールから遠く離れた場所で起きてもかなり悪質でなければイエローカードすら出ないでしょう。

明確になったハンドに関するルール

2019年にサッカーのルール改定があり、今まで曖昧だったハンドとなるシチュエーションが明確になりました。

守備側も手を広げて体を大きく見せて守っていた場合、それによって手に当たったらそれは意図的なハンドと扱われます。

これまでルールは決まっているものの、わざとやったかどうかの真実は本人にしかわからず、あとは審判がどう思うかという実に曖昧なものになっていました。

曖昧になっていると試合中のトラブルにもなりやすいですし、審判も判断を下しにくいのでルールで決めてもらった方が安心ですね。

まとめ

ハンドはサッカーの基本ルールではありますが、意外と奥が深くて試合の行方を左右することもあります。

サッカーをもっと公平に楽しくプレーしたり観戦したりするためにもハンドのことは改めて確認しておきましょう。